Les évaluations classiques du bruit urbain se basent sur des données statiques (exposition résidentielle, cartes annuelles), sans tenir compte des déplacements quotidiens. Pourtant, nos activités (trajets, travail, loisirs) modifient fortement notre exposition réelle. Grâce à la cohorte MobiliSense (289 participants suivis en Île-de-France dans le cadre du projet MobiliSense coordonnée par l’iPLesp).

Résultats

Enjeux et innovations du projet SYMEXPO : vers une mobilité urbaine plus saine et plus juste

L’urbanisation et la mobilité non maîtrisée dégradent la qualité de vie en ville : bruit et pollution s’intensifient. Ces impacts ne touchent pas tout le monde de la même façon : ils varient selon les quartiers, les moments de la journée et les groupes sociaux, creusant ainsi les inégalités. Les méthodes actuelles d’évaluation, basées sur des données statiques (exposition résidentielle, cartes annuelles), ignorent les dynamiques réelles des déplacements et des pics de pollution.

SYMEXPO propose une approche innovante : des modèles dynamiques qui intègrent les mobilités quotidiennes pour évaluer précisément l’exposition des citadins. Ces outils permettent de cibler les actions publiques et de concevoir des politiques de transport plus justes et efficaces.

Pourquoi ce projet ? Avec l’urbanisation croissante, la demande en mobilité ne cesse d’augmenter. Mal planifiée, cette mobilité dégrade la qualité de l’environnement urbain : bruit, pollution de l’air et émissions de gaz à effet de serre s’intensifient, tandis que l’accès à des espaces calmes et de bonne qualité de l’air se réduit. Ces impacts ne touchent pas tout le monde de la même façon : ils varient selon les quartiers, les moments de la journée et les groupes sociaux, creusant ainsi les inégalités.

Pour y répondre, il est crucial de repenser les politiques de transport afin de préserver la qualité de vie en ville. Cela implique de mieux comprendre comment les choix de mobilité influencent l’exposition des habitants à la pollution et au bruit, et de développer des outils pour évaluer l’impact des mesures envisagées (comme les transports multimodaux ou les mobilités actives).

Les limites des méthodes actuelles.

Aujourd’hui, les évaluations d’impact environnemental se basent souvent sur des hypothèses simplistes (réduction des volumes de trafic ou des vitesses), sans tenir compte de la dynamique réelle des déplacements et des variations de pollution dans le temps et l’espace. Résultat :

- Les expositions calculées ne reflètent pas la réalité vécue par les citadins.

- Les modèles utilisés sont statiques et ne captent pas les pics de pollution ou les expositions brèves mais intenses.

L’innovation SYMEXPO. Le projet SYMEXPO, financé par l’ANR, propose une approche systémique pour évaluer l’impact de la mobilité urbaine sur l’exposition à la pollution et au bruit. Grâce à des modèles dynamiques, il représente les citadins comme des agents mobiles évoluant dans un environnement où les niveaux de pollution varient en temps réel.

Les avancées clés du projet :

- Analyse des comportements de mobilité : Les données de la cohorte MobiliSense ont permis d’identifier les modes de transport et les activités les plus exposés au bruit (Fancello et al., 2025).

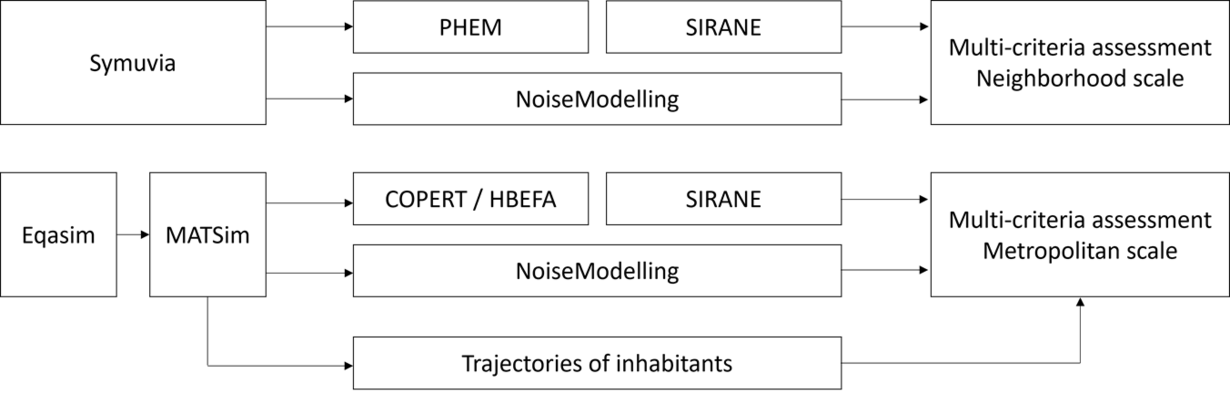

- Développement de chaînes de modélisation open-source : Ces outils simulent les variations spatio-temporelles du bruit et de la pollution de l’air, à l’échelle du quartier comme de la métropole. Deux modèles de trafic ont été utilisés (SYMUVIA et MATSim), couplés à des outils de modélisation du bruit (NoiseModelling) et de la pollution atmosphérique (HBEFA/PHEM et SIRANE). Ces outils innovants ont ensuite été appliqués à des études de cas concrètes pour évaluer :

- L’impact des expositions à la pollution et au bruit, en fonction des comportements de mobilité.

- Les inégalités socio-spatiales, en prenant en compte les déplacements des individus pour mesurer l’accès aux zones calmes ou définir les zones critiques d’exposition au bruit.

Pourquoi c’est important ? SYMEXPO ouvre la voie à des évaluations plus précises et plus justes des politiques de mobilité, en intégrant la dimension temporelle et les inégalités d’exposition. Ces outils permettent aux décideurs de concevoir des solutions adaptées, pour une ville plus saine, plus silencieuse et plus inclusive.

Plus de détails ci-dessous !

Comment les déplacements influencent-ils l'exposition à la pollution sonore ?

- Pourquoi c’est important ? Aujourd’hui, l’exposition individuelle au bruit en ville est souvent évaluée à partir de cartes de bruit annuelles, centrées sur le quartier de résidence. Pourtant, cette approche ignore les déplacements quotidiens, ce qui peut conduire à sous-estimer l’exposition réelle de 10 à 30 % selon les profils.

Ce que nous avons fait : Dans le cadre de SYMEXPO, nous avons analysé comment l’exposition au bruit évolue au fil des activités quotidiennes (trajets, travail, loisirs). Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les données de la cohorte MobiliSense (Chaix et al., 2022) :

- 289 participants suivis pendant 5 jours en région parisienne.

- Données collectées : GPS, capteurs de mouvement, sonomètres, et un questionnaire détaillé sur leurs déplacements.

Nos résultats :

- L’exposition réelle au bruit, mesurée en fonction des comportements de mobilité, diffère significativement des estimations basées sur les cartes de bruit traditionnelles.

- Les transports souterrains sont associés aux niveaux sonores les plus élevés (LAeq souvent > 70 dB(A)), tandis que l’exposition à domicile est généralement la plus faible.

- Les profils d’exposition varient : par exemple, les retraités subissent une plus grande part de leur exposition à domicile, environ 70%.

- Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et modéliser l’exposition au bruit en milieu urbain.

Outils open-source pour simuler bruit et pollution

- Une boîte à outils pour les villes

Pour optimiser les politiques de mobilité tout en prenant en compte leurs impacts environnementaux, il est essentiel de disposer d’outils d’aide à la décision qui intègrent la variabilité spatiale et temporelle de la pollution, ainsi que les déplacements des populations.

Nos outils :

Dans le cadre de SYMEXPO, nous avons développé des chaînes de modélisation open-source pour représenter les variations spatio-temporelles des polluants (bruit et pollution de l’air). Ces modèles s’appuient sur des simulations de trafic intégrant les effets des politiques de mobilité, à deux échelles :

* Quartier : modélisation bruit * Métropole : modélisation bruit

(simulation microscopique du trafic) (simulation basée sur les agents)

* Quartier : modélisation pollution de l’air * Métropole : modélisation pollution de l’air

- SYMUVIA est une plateforme open-source de simulation microscopique du trafic. Elle génère des trajectoires de véhicules avec une résolution d’une seconde. Les choix d’itinéraires sont déterminés par un modèle d’affectation dynamique du trafic, qui guide chaque véhicule vers le trajet minimisant son temps de parcours. Les mouvements des véhicules sont modélisés à l’échelle microscopique, en tenant compte des règles de suivi de véhicule, de changement de voie et de traversée des intersections.

- MATSim est un cadre open-source de simulation de transport à grande échelle, basé sur des agents. Il permet des calculs dynamiques d’exposition au niveau individuel. Cette approche "centrée sur l’individu" simule le comportement d’une population synthétique, représentative de la population réelle. Chaque agent est associé à un profil socio-économique (basé sur des données de recensement) et à un emploi du temps quotidien incluant des activités professionnelles et de loisirs.

- NoiseModelling est un outil open-source de prédiction du bruit, mettant en œuvre la méthode européenne CNOSSOS, définie par la Directive 2015/996 sur l’évaluation et la gestion du bruit environnemental.

- COPERT et HBEFA sont des logiciels open-source largement utilisés pour calculer les émissions de polluants atmosphériques liés au transport routier.

- SIRANE est un modèle de pollution atmosphérique urbaine conçu pour des échelles allant du quartier à la métropole. Il fournit l’évolution spatiale et temporelle des concentrations de polluants en milieu urbain, sous forme de cartes ou de séries temporelles. Le modèle prend en compte les processus clés de dispersion dans la canopée urbaine et la couche atmosphérique au-dessus des toits, ainsi que certains processus physico-chimiques.

Chaînes de modélisation open-source développées dans le projet SYMEXPO

Pour garantir la reproductibilité des résultats et encourager les améliorations par la communauté scientifique, ces chaînes de modélisation sont accessibles via des dépôts GitHub dédiés :

Des détails supplémentaires sont disponibles dans des articles spécialisés (Le Bescond et al., 2021 ; Le Bescond et al., 2023 ; Hankach et al., 2024 ; Tirico et al., 2025b).

Études de cas : zones critiques d’exposition au bruit (Lyon)

Une méthode pour améliorer l’estimation des zones critiques d’exposition au bruit :

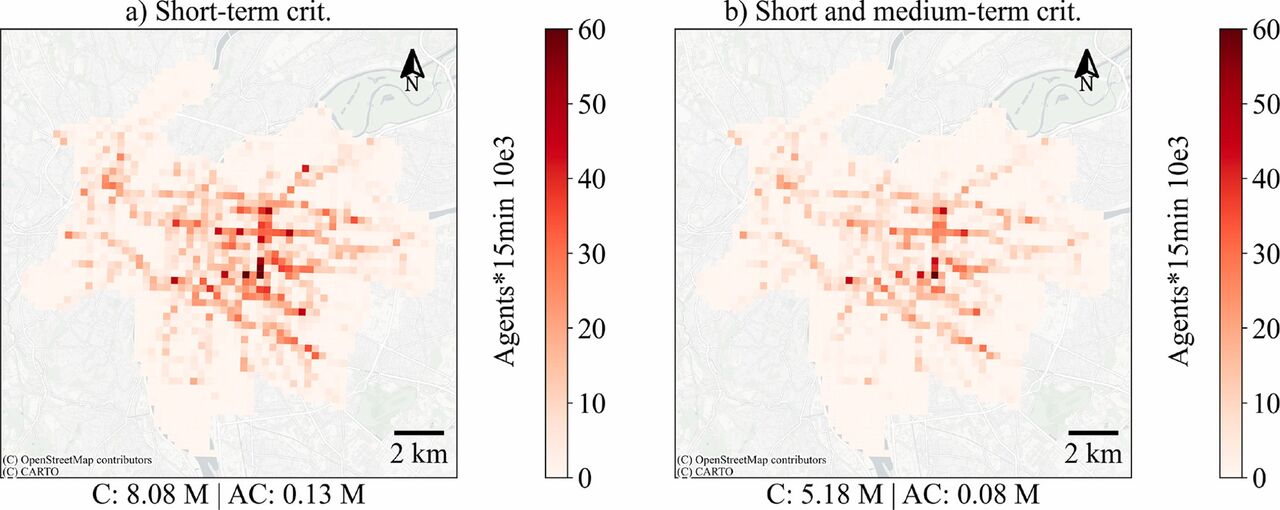

Les évaluations traditionnelles du bruit en ville se basent sur l’exposition résidentielle, ignorant les déplacements quotidiens. À Lyon, nous avons croisé mobilité et niveaux sonores pour identifier des zones où l’exposition dépasse 65 dB(A) sur des intervalles de 15 minutes. Résultat : on remarque que 10 % des zones critiques d’expositions au bruit ne sont pas comptabilisées si on ne tient pas compte des mobilités. Les écoles et lieux publics apparaissent comme des priorités pour réduire les nuisances.

L’identification des zones urbaines où se concentrent les expositions critiques au bruit est une étape clé pour élaborer des plans d’action efficaces et protéger la santé publique. Les évaluations standard européennes, qui guident cette identification, se basent principalement sur l’exposition résidentielle au bruit, sans tenir compte de la mobilité quotidienne.

Dans les travaux de Galassi Luquezi et al. (2025 et 2025c), la chaîne de modélisation open-source pour l’estimation des expositions au bruit s’appuyant sur MATSim, développée dans le cadre du projet SYMEXPO, a été utilisée pour affiner cette identification. Cette approche prend en compte la mobilité et les activités quotidiennes de la population, permettant ainsi de mieux cibler les zones critiques.

Une approche innovante pour définir les expositions critiques Cette méthode permet de distinguer deux horizons temporels dans l’évaluation des expositions critiques. Deux indicateurs ont été calculés sur des cellules de 200 mètres dans la zone d’étude :

- Le premier indicateur identifie les expositions critiques à court terme, définies comme des doses d’exposition dépassant 65 dB(A) sur des intervalles de 15 minutes (LAeq,15mn >= 65 dB(A)).

- Le second indicateur quantifie le nombre d’expositions critiques à court terme parmi les individus déjà soumis à une exposition élevée à moyen terme (LAeq,15mn >= 65 dB(A) pour des agents dont l’exposition entre 06h00 et 22h00 est >= 65 dB(A)).

Des résultats révélateurs : Les travaux de Galassi Luquezi et al. (2025) montrent que ne pas prendre en compte la mobilité conduit à une sous-estimation de 10 % des occurrences d’expositions critiques dans la zone étudiée. Pour des actions ciblées, la diversité des caractéristiques de la population peut aider à prioriser les efforts de réduction. Par exemple, l’étude révèle que réduire l’exposition dans les milieux éducatifs pourrait diminuer de près de moitié les occurrences d’expositions critiques chez les jeunes.

Une première initiative de mitigation pourrait donc se concentrer sur ces expositions éducatives, qui sont plus localisées spatialement que les expositions critiques liées à d’autres activités. Par ailleurs, cette approche met en lumière le fait que les valeurs réglementaires ne reflètent pas toujours les rythmes quotidiens locaux. Par exemple, la définition de la période du soir, actuellement marquée par une pénalité de 5 dB en acoustique environnementale pour les expositions entre 18h00 et 22h00, pourrait être ajustée pour mieux correspondre aux horaires réels de retour à domicile des individus.

Ces indicateurs ont été appliqués à l’étude de cas de la métropole lyonnaise, comme illustré ci-dessus.

Études de cas : Impact des chantiers urbains sur le bruit (Champigny-sur-Marne)

Un cadre de modélisation pour optimiser la gestion des chantiers : Les chantiers de construction génèrent une pollution sonore qui affecte les riverains. À Champigny-sur-Marne, nous avons simulé l’impact d’un chantier sur 1,3 million d’habitants, en mesurant le nombre de "personnes-quarts d’heure" exposées à plus de 65 dB(A) à cause du chantier (c’est-à-dire en ne comptabilisant pas les personnes déjà exposées à 65dB(A) du fait du trafic routier. Résultat : 3 300 expositions critiques liées au chantier. La solution ? Décaler les travaux aux heures de faible affluence ou quand le bruit ambiant est déjà élevé.

Dans une étude menée par Hankach et al. (2024), la chaîne de modélisation open-source s’appuyant sur MATSim, développée dans le cadre du projet SYMEXPO, a été utilisée pour évaluer dynamiquement l’impact acoustique des chantiers de construction. Cette approche propose des indicateurs basés sur des cartes de bruit à résolution de 15 minutes, combinant à la fois le bruit des chantiers et celui du trafic routier, ainsi que les trajectoires des individus sur les mêmes intervalles de temps.

Un indicateur clé a été défini : le nombre d’individus exposés, par intervalle de 15 minutes, à des niveaux sonores dépassant 65 dB(A) en raison du chantier, à l’exclusion de ceux déjà exposés à 65 dB(A) par le trafic routier. Cet indicateur, inspiré des travaux de Nygren et al. (2024), peut être calculé pour l’ensemble de la population ou pour des catégories démographiques spécifiques.

Pour illustrer la pertinence de cette méthodologie, une étude de cas a été menée à Champigny-sur-Marne (France), impliquant la génération d’une population synthétique de plus de 1,3 million d’individus. Les résultats ont révélé que plus de 3 300 "personnes-quarts d’heure" étaient exposées à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) en raison du chantier (voir ci-dessous).

Cette approche permet d’optimiser les scénarios de gestion des chantiers en alignant les périodes les plus bruyantes avec des moments de faible fréquentation ou lorsque les niveaux de bruit ambiant sont déjà élevés.

Étude de cas : Accès aux zones calmes (Lyon)

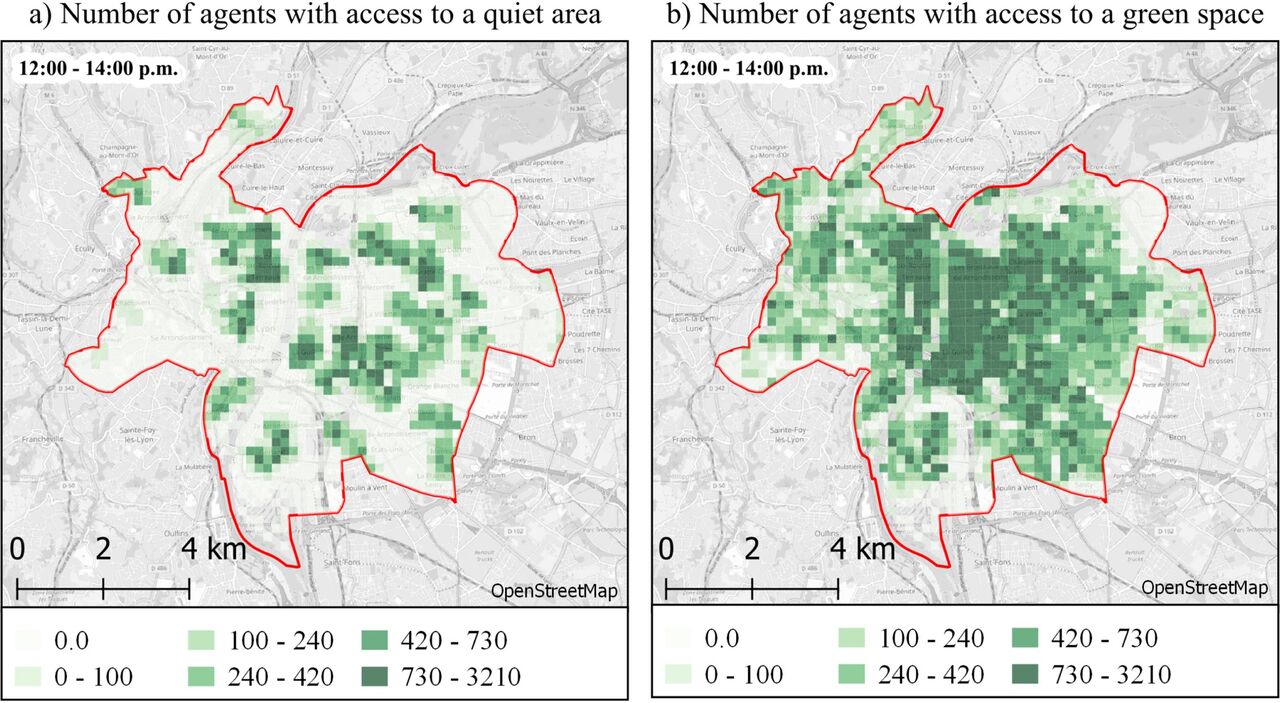

Les espaces verts calmes (moins de 50 dB(A)) sont essentiels pour la santé. À Lyon, nous avons analysé l’accès à ces zones pendant la pause déjeuner (12h–14h), en prenant en compte la mobilité des personnes. Résultat : seulement 30 % des Lyonnais y ont accès aujourd’hui, mais ce chiffre pourrait atteindre 85 % si tous les espaces verts étaient préservés du bruit. Les cours intérieures et berges de fleuve sont les plus accessibles.

Les bienfaits des espaces calmes et naturels sur la santé sont largement reconnus. L’accès à ces zones représente donc un élément essentiel dans les stratégies de réduction du bruit en milieu urbain. Si les méthodes traditionnelles évaluent cet accès de manière statique, une étude récente de Galassi Luquezi et al. (2025b) propose une approche dynamique, fondée sur les comportements individuels, pour mesurer l’accès aux zones calmes et vertes à l’échelle d’une ville. Cette méthodologie utilise le modèle de transport MATSim pour simuler les déplacements des individus et les niveaux de bruit par intervalles de 15 minutes, en intégrant des principes de géographie temporelle pour capturer les variations dans le temps des opportunités environnementales urbaines.

L’étude se concentre sur la métropole lyonnaise (58 communes, 1,4 million d’habitants, 533,7 km²) et analyse l’accès aux zones calmes pendant la pause déjeuner (12h00–14h00). Les zones calmes y sont définies comme des espaces verts où les niveaux sonores restent inférieurs à 50 dB(A) sur des intervalles de 15 minutes. L’accès est mesuré par une distance piétonne maximale de 375 mètres jusqu’à la zone calme la plus proche. Deux indicateurs clés sont proposés pour guider les décisions :

- Le ratio d’accès aux zones calmes : proportion d’individus ayant accès à une zone calme par rapport à ceux ayant accès à un espace vert.

- Le ratio de surface des zones calmes : pourcentage d’espaces verts répondant au critère de tranquillité.

Cette approche permet de classer les espaces verts en fonction de leur attractivité, c’est-à-dire du nombre d’individus y ayant actuellement accès ou de leur potentiel d’accès. Les résultats montrent que près de 30 % des individus ont accès à au moins une zone verte et calme dans la zone d’étude. Cependant, si tous les espaces verts étaient calmes, ce chiffre pourrait atteindre 85 %.

Ces données soulignent l’importance de préserver les espaces publics, ouverts et verts existants. Les cours intérieures et les espaces verts le long des berges sont identifiés comme des zones calmes et très accessibles. Enfin, les petits parcs et places situés près des centres urbains animés offrent le plus grand potentiel pour améliorer l’accès aux zones calmes.

Cette étude démontre la valeur des modèles dynamiques basés sur les individus pour évaluer et améliorer la qualité environnementale urbaine, en fournissant des informations utiles aux urbanistes et aux décideurs en santé publique.

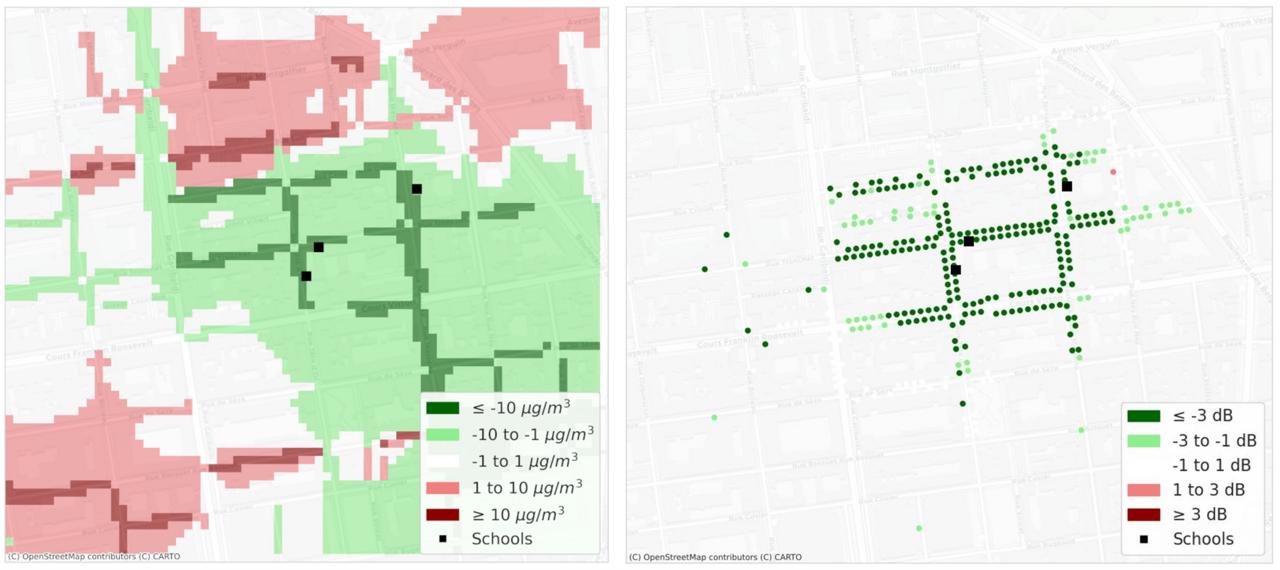

Étude de cas : Evaluation multicritères de la pollution autour des écoles (Lyon)

Comment protéger les enfants de la pollution ? Autour des écoles, deux scénarios ont été testés : restrictions d’accès vs réduction de vitesse. Résultat : les restrictions réduisent significativement bruit et pollution, tandis que la baisse de vitesse a un effet limité (voire augmente la pollution, car les véhicules roulent au ralenti). Les outils développés aident à choisir les mesures les plus efficaces pour les zones sensibles.

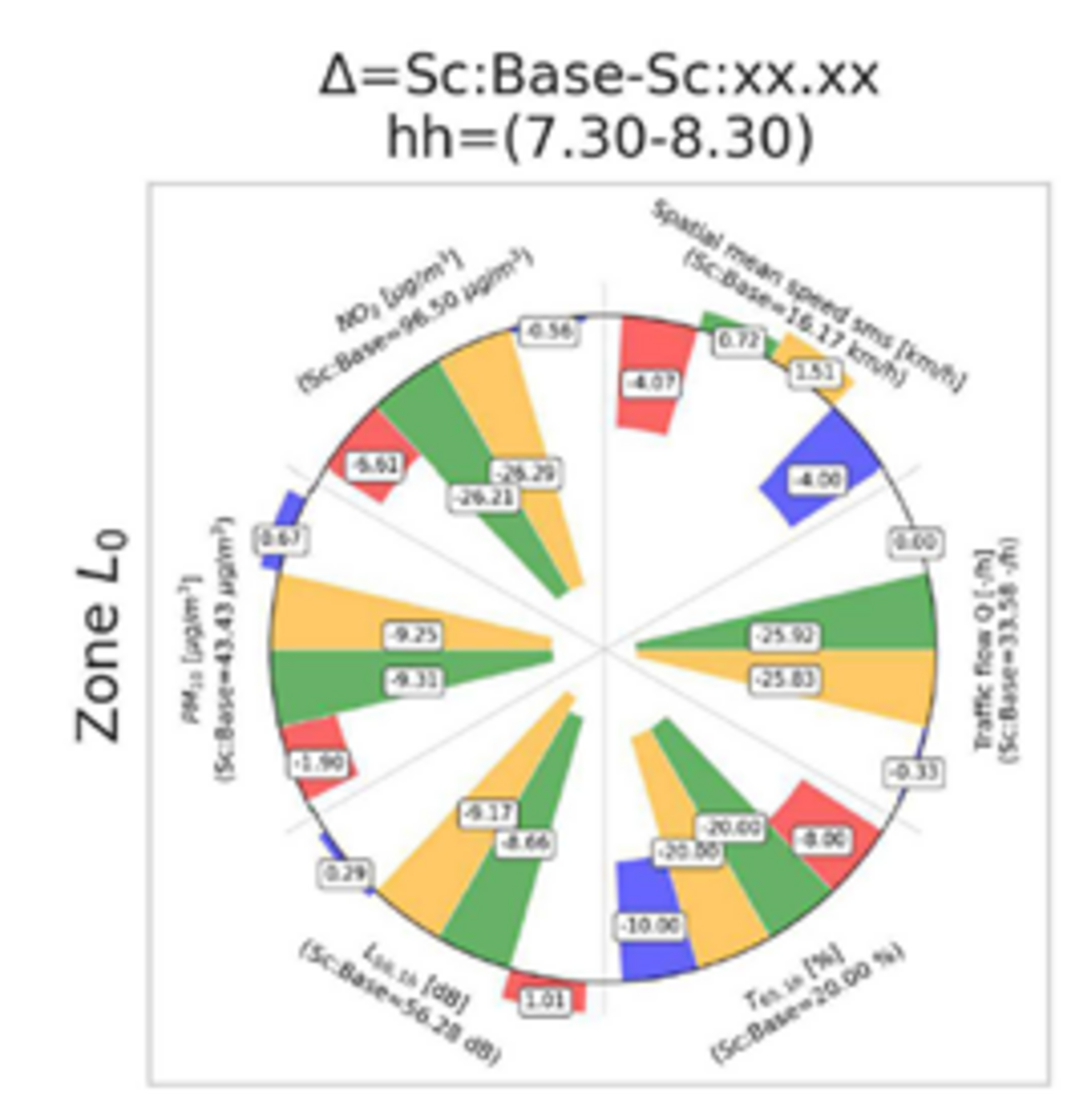

La chaîne de modélisation à l’échelle du quartier, développée dans le cadre du projet SYMEXPO, permet de réaliser des évaluations multicritères intégrant les impacts acoustiques et la pollution de l’air. Cette chaîne de modélisation, qui s’appuie sur un modèle de trafic microscopique comme SYMUVIA, présente plusieurs avantages :

- La sensibilité du modèle de trafic aux conditions de circulation, comme la propagation des embouteillages ou la réaffectation des flux, ce qui permet d’étudier des scénarios détaillés, tels que les réductions de vitesse ;

- Elle permet d’estimer plus finement les émissions de polluants atmosphériques, ou des indicateurs acoustiques spécifiques comme les pics de bruit.

Une étude de cas autour des écoles

Une étude récente (Tirico et al., 2025b) a utilisé cet outil pour évaluer différentes solutions visant à réduire la pollution et le bruit autour des écoles. Plusieurs scénarios ont été testés, comme des restrictions d’accès pour limiter le trafic aux abords des établissements, et des réductions de vitesse pour apaiser la circulation et réduire les pollutions.

Les résultats montrent que dans le cadre de cette étude de cas, les restrictions d’accès réduisent significativement le bruit et la pollution de l’air. En revanche, les scénarios de réduction de vitesse ont des effets plus nuancés : leur impact sur le bruit reste limité, tandis qu’ils peuvent entraîner une augmentation de la pollution de l’air, en raison des véhicules roulant à basse vitesse dans la zone concernée.

Cette étude démontre qu’un cadre d’évaluation complet, intégrant des analyses temporelles, spatiales et multizonales, est indispensable pour comprendre pleinement les effets et les compromis des stratégies de gestion du trafic.

Impact d’une restriction de capacité aux bords de trois écoles sur le bruit, sur les PM10 (à gauche) et le bruit (à droite)

Impact d’une restriction de capacité aux bords de trois écoles sur le bruit, la pollution de l’air, et l’écoulement du trafic